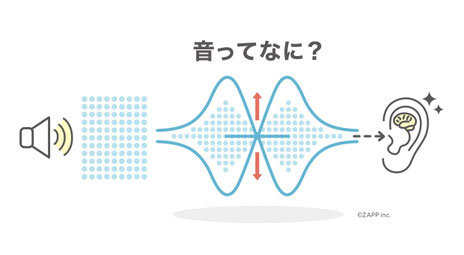

音ってなに?

私たちの身の回りは、目に見えないほど小さな粒子の集まりでできています。音は、この粒子が振動することで生まれる波のことです。

例えば、空気を伝わる場合を想像してみてください。

物が動くと、周囲の空気が押されて、その圧力が波のように広がっていきます。この波が耳に届き、脳で処理されることで、私たちは「音」として認識します。つまり、音は空気や水、固体など、何かを媒体として伝わる振動の総称なんです。

耳と音の関係は?

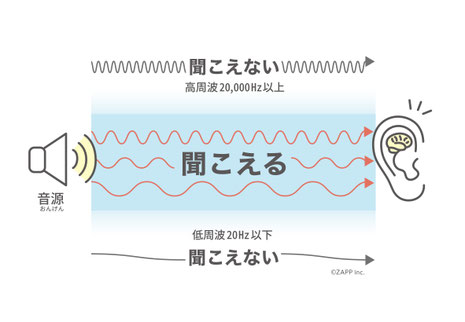

音の高さは、1秒間に振動する回数で決まります。この振動数をヘルツ(Hz)という単位で表します。

振動が多いほど高い音、少ないほど低い音になります。

・人の耳で聞こえる音: 約20Hz〜20,000Hz

・人の話し声: 特に聞き取りやすい200Hz〜4,000Hzあたり

音の速さは?

音は、空気中を約340m/秒(気温15℃のとき)という速さで進みます。

これは、物質の種類や温度によって変わります。

• 速い: 固体(鉄など)

• 中間: 液体(水など)

• 遅い: 気体(空気など)

音の三要素

音は、次の3つの要素で構成されます。

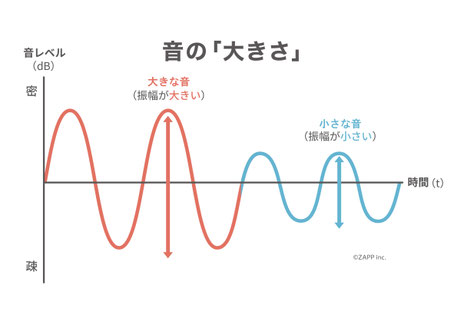

1. 大きさ(音圧)

音のエネルギーのことで、デシベル(dB)という単位で表します。音の波の振幅(揺れの大きさ)が大きいほど、大きな音になります。

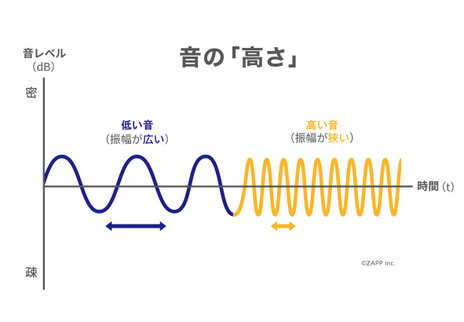

2. 高さ(周波数)

音の振動数のことで、ヘルツ(Hz)で表します。振動数が多いほど高い音、少ないほど低い音になります。

3. 音色(波形)

同じ大きさ、同じ高さの音でも、楽器の種類や声の違いで聞こえ方が違いますよね。これは、音の波の「形」が違うからです。

この違いが音色を生み出します。

音の大きさってなに?

音の大きさは、音のエネルギーのことで、「音圧」とも呼ばれます。この音圧は、空気の振動の「揺れの幅」で決まります。揺れが大きいほど、私たちは「大きな音」だと感じます。

音の大きさは「デシベル(dB)」という単位で表されます。

この数値が大きいほど、音は大きくなります。

| デシベル(db) | 身の回り音の例 | 備考 |

| 10 | 呼吸の音、木の葉が触れ合う音 | とても静かな環境で聞こえる音 |

| 30 | ささやき声、夜の郊外 | 図書館や静かな住宅地もこのくらいの音 |

| 50 | 静かなオフィス、エアコンの室外機 | 静かな乗用車の車内 |

| 60 | 普通の会話 | 約1メートルの距離での日常的な会話 |

| 70 | 騒がしいオフィス、掃除機 | 多くの人が話しているような環境 |

| 90 | 犬の鳴き声(間近)、パチンコ店内 | 騒がしいと感じるレベル |

| 100 | 電車の通過音、地下鉄の車内 | 100dBを超えると、耳に負担がかかり始める |

| 120 | 飛行機のエンジン音(間近)、ロックコンサート | 非常に大きく、耳にダメージを与える可能性 |

音の大きさの不思議

音のデシベルは、少し不思議な計算をします。例えば、10dBと20dBでは、単に2倍の大きさではありません。デシベルの数値が10dB増えるごとに、音のエネルギーはなんと10倍になります。

つまり、50dBの騒がしいオフィスと、60dBの騒々しい場所を比べると、後者は音のエネルギーが10倍も大きいことになります。

このように、私たちの耳は非常に広い範囲の音を感知することができますが、大きな音には注意が必要です。

あまりに大きな音を長時間聞いていると、耳が疲れたり、難聴の原因になることもあるのです。